今朝も三陸沖で震度5強の地震がありました。今月はやはり注意を強めなければと感じた次第でございます。

私自身も月末に東北にうかがいますので、改めて氣を引き締めねばと思わせていただけ有り難く存じます。

四年前の東日本大震災は千年に一度と言われますが、それはある大地震の再来とされるからだそうでございます。

それは時は平安、貞観(じょうがん)11年5月。現在の岩手三陸沖を震源とした巨大地震「貞観地震」そして巨大津波。

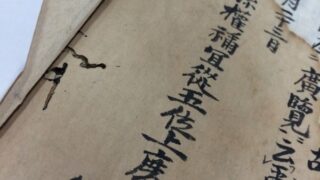

当時の記録にはこうあります。

「5月26日癸未の日、陸奥国で大地震が起きた。(空を)流れる光が(夜を)昼のように照らし、人々は叫び声を挙げて身を伏せ、立つことができなかった。ある者は家屋の下敷きとなって圧死し、ある者は地割れに呑まれた。驚いた牛や馬は奔走したり互いに踏みつけ合い、城や倉庫・門櫓・牆壁などが多数崩れ落ちた。雷鳴のような海鳴りが聞こえて潮が湧き上がり、川が逆流し、海嘯が長く連なって押し寄せ、たちまち城下に達した。内陸部まで果ても知れないほど水浸しとなり、野原も道も大海原となった。船で逃げたり山に避難したりすることができずに千人ほどが溺れ死に、後には田畑も人々の財産も、ほとんど何も残らなかった。」(Wikipediaより)

あまり思い出したくない風景ではありますが、自然への畏れを忘ず、そして日々の有り難みを忘れず過ごすためにも、忘れてはいけない光景。

それは千年以上前のこの時も体験した方々の思いは同じだったのだろうと思い知らされます。

実は同じ年の翌月、京の都では近年疫病などが流行ったため、牛頭天王(スサノオノミコト)を祀り荒ぶる神を鎮め無病息災を願う「祇園御靈會(ぎおんごりょうえ)」いまの祇園祭が始まりました。

祇園祭はこの貞観地震がきっかけだとする説もありますが、あまりに直後ですから、偶然の一致なのかも知れません。

しかしそんな偶然を、神は得てして用いて来られたように思います。

大地震によって引き起こされた大津波に、あらゆるものが船のように流されて行きました。

祇園祭の山鉾や神輿は、どこか海に浮かぶ船を思わせます。

そして何より大地震(なゐ)や大津波は、「荒ぶる神」そのものの発露を感じさせます。

京の都からみればそこは祟り神が眠る鬼門とされる東北、艮(丑寅、うしとら)の地。

そんなところで起きたのなら、尚更「荒ぶる神」を感じたのではないでしょうか?

しかもそれは蝦夷の長アテルイを都で処刑してしばらくの、東北征圧をしたあとのことでした。

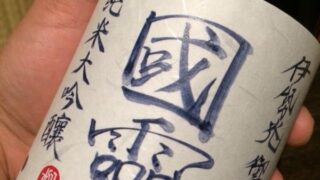

彼らが祀っていた國常立尊様は、祟り神とされていました。

しかし本来の姿は、まことを重んじる真っ直ぐな最高神様。日本書紀に最初に登場され、この世界を創造・修理固成した元の親神であられます。「國靈」であり、古事記では天御中主神と呼ばれておられます。

そうやって地震津波、疫病を起こし、祭りを興させてでも、都の民に、この神の存在を忘れてはいけないと示されたように感じます。

地震津波などの天災が、忘れた頃にやってくるのは、たまたまでは無いのかも知れません。

特に我々日本人は本来、自然を畏れ、祭り、生きて参りました。

それこそが大難を回避していたのかも知れないと思いますと、神から最も離れているように感ずる現代を見てこの神様は、自然への畏れをこのまま持たなければもう一度思い出させようとなさるかも知れません。

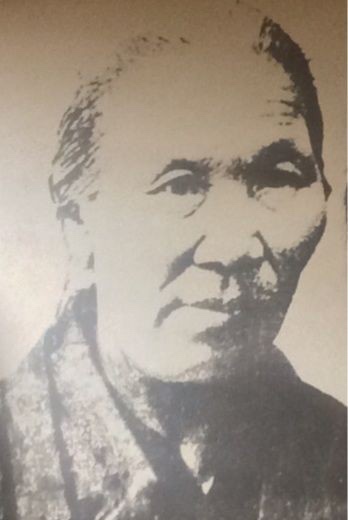

そんな國常立尊様が近年、のちに日本を席巻した神道系新宗教「大夲(おほもと)」開祖出口なお様に艮の金神(うしとらのこんじん)として神懸かりされたのは、明治25年の「節分」のことでございました。

この神様がこのとき出口なお様に懸かり訴えられたのが

「人類の改心と三千世界の立替え立直し」

でございました。

そして國常立尊となお様の姓「出口」は、とても因縁深い歴史がございました。

明治というタイミングに、そんななお様にこの國常立尊様が懸かられたのにも、個人的にはとても因縁深いものを感じております。

…長くなり、失礼いたしました。

では続きは後日にいたします。